2021年7月16日,中国商务部和生态环境部发布了《对外投资合作绿色发展工作指引》(以下简称《指引》)[1]。该指引引导对外投资合作,践行绿色发展理念。由于商务部是监管中国海外项目及其环境标准的主管部门,生态环境部负责提供概念和知识,该指南在推动“一带一路”绿色发展方面将具有很大的影响力。其中尤为重要的一点是倡导企业在其海外经济活动中 "遵循国际绿色规则和标准"。

出于政策性金融机构在海外投融资的重要角色, 该文件被直接抄送给国家开发银行和中国进出口银行这两家政策性银行, 以及中国出口信用保险公司。然而,《指引》只是自愿性的,并只适用于 "中国企业对外投资合作过程中推进绿色发展相关活动",主要是针对企业, 而非商业金融机构。

《指引》中与投资有关的内容与去年12月由生态环境部支持的 "一带一路 "绿色发展国际联盟(BRIGC)发布的《“一带一路”项目绿色发展指南》中的九项建议高度吻合[2]。在《指引》发布的几周前,七国集团宣布启动关注可持续发展的 "重建更美好的世界"(B3W)倡议。之后,29个 "一带一路 "国家宣布了《绿色 "一带一路 "伙伴关系倡议》,对 "一带一路 "绿色发展国际联盟和绿色投资原则(GIP)的工作表示认可。本文通过对《对外投资合作绿色发展工作指引》内容进行分析,及相关政策文件的比较,进一步提出推动绿色“一带一路”及对外绿色投融资的政策建议。

一、《指引》重点

该《指引》以 “对外投资合作只有践行绿色发展理念……才能在国际合作与竞争中赢得主动”开篇。在此前提下,该文件概述了中国企业将“绿色发展理念”贯穿于对外直接投资与合作全过程的领域(亦为《指引》第一条)。

《指引》的重点是:

中国企业应坚持比“东道国原则”更严格的“国际绿色投资规则和标准”;

中国企业需要在整个项目生命周期(从规划和评估,到实施和报告)中实现海外投资的“绿色化”;

污染控制(包括固体废物、噪音和废气)、气候变化和生物多样性这三个环境方面都是绿色发展的基石;

鼓励建立当地利益相关者的协商和投诉机制(即申诉机制)以更好地满足当地需求;

支持特定行业的发展,特别是清洁能源(风能、太阳能、核能和生物质能),优化供应链和绿色产业链;

推动海外绿色科技创新,例如:设立研发中心和孵化器,开展联合研究,吸引海外人才;

中国旨在实行开放发展的模式,引领国际合作,推动中国企业成为“绿色经济领域世界一流企业”;

《指引》不限于“一带一路”合作,包括中国参与的所有境外投资合作活动。

二、为项目周期全流程提供绿色指引

通过为项目周期全流程提供绿色指引,该文件明确了企业的活动和责任,特别是针对于开展海外项目的企业:

一是在项目规划和评估阶段,中国企业应积极履行环境责任,包括遵守东道国的法律法规,促进当地经济、社会和生态环境的协调发展。《指引》鼓励中国企业在环境影响评价和尽职调查中遵循国际通行做法,识别潜在的环境风险(在做出海外投资决策之前)(“重点工作“第二条——推动绿色生产和运营); 如果东道国缺乏相关法律法规,或者环境标准不够充分,《指引》鼓励中国企业在境外投资合作中遵循国际组织/多边机构的共同标准或中国标准 (“重点工作”第七条——防范生态环境风险)。

二是在项目实施和实施阶段,中国企业应积极采取生态环境风险防范措施,提高生态环境管理能力。中国企业应遵守东道国的规则和标准,采取合理和必要的措施以减少或减轻对于环境的不利影响。中国企业应加强环境风险预警机制,制定环境事故和突发事件的应急预案(“重点工作” 第七条)。《指引》还鼓励企业在履行环境和社会责任的同时,积极地与东道国政府、媒体、当地社区和环保非政府组织进行交流(“重点工作”第十条——提升绿色发展基础) (尽管第十条的明确目标是宣传中国绿色企业资质,并“及时消除负面报道不良影响” )。

三是在项目报告披露阶段,监管部门应加强对绿色发展的监测分析,完善信息化监管 (“重点工作”第九条——优化绿色监管服务)。

四是在整个项目生命周期,推动中国企业遵守国际要求,包括但不限于联合国气候变化框架公约(UNFCCC)、生物多样性公约(CBD)[3]、2030年可持续发展目标 (SDGs) 、“一带一路”绿色投资原则(“重点工作“第八条——遵循绿色国际规则)。

三、《指引》的重要性

与以前的政策相比,《指引》的重要性在于:第一,该文件明确强调 "国际绿色规则和标准", 推动中国海外投资超越 "东道国原则";第二,它建立在国际综合指南之上;第三,从2013年《对外投资合作环境保护指南》中的环境保护和污染控制(现在已为基本共识)扩展到新版本中更多关于气候和生物多样性的保护措施。

(一)超越 "东道国原则"

在中国 "走出去 "战略提出以来的二十年里,政府始终鼓励中国企业遵守东道国的法律和法规,以获得当地和中国的相关许可证和执照。然而,不同东道国的监管环境和治理结构的健全程度可能有所不同。对于某些环境法规宽松的国家,几乎不要求大型基础设施项目的项目开发商和投资者采取任何保障措施,或只要求采取最低限度的保障措施。由于在这些情况下缺乏遵守国际法的激励措施,部分中国企业投资项目由于未能就当地生态系统和社区可能造成的环境及社会影响进行及时沟通披露而受到部分非政府组织和媒体的非议。同时,缺乏环境标准给中国投资者带来了财务风险,限制获得国际融资的渠道,而国际融资渠道通常具有更高的环境和社会标准。

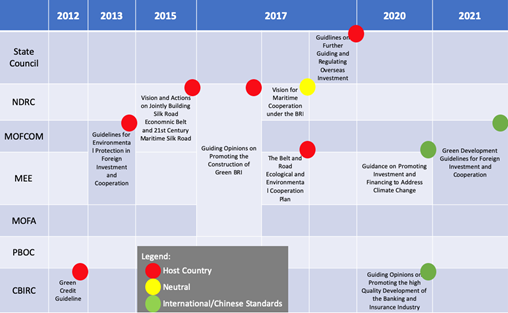

与此同时,国际规则(或在某些情境下“中国标准”)可以作为更严格的基准。在以前的政策文件中,例如,2013年由商务部和生态环境部发布的《对外投资合作环境保护指南》[4] 同样鼓励中国企业向国际组织和多边金融机构 "研究和学习"。2020年,开始出现偏离 "东道国原则 "的情况(见图1):例如,2020年10月发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》(以下简称《2020年气候融资指导意见》)提倡应用中国标准,并间接指出海外投资可与《巴黎协定》气候目标保持一致。[5]

(二)走向国际合作

该《指引》与“一带一路”绿色发展国际联盟发布的《“一带一路”项目绿色发展指南》(以下简称“《绿色发展指南》”)中的许多建议是一致的,并得到各部委,特别是生态环境部的支持。通过其中的九项建议和“交通灯”分类法,《绿色发展指南》重点关注污染控制、气候变化和生物多样性保护这三个环境维度,并参考了《巴黎协定》、《生物多样性公约》和相关国际污染框架。《绿色发展指南》是中国相关部门与国际合作伙伴一起制定的,其中包括世界资源研究所、 克莱恩斯欧洲环保协会(ClientEarth)、哈比卜银行、亚投行。

而这九条建议分别是:

1.绿色海外投资实践涉及所有项目阶段,从项目启动到项目评估、融资、建设、运营、报告和退出。

2.提供对外投资项目负面清单(类似许多开发性金融机构的相关规定)。

3.环境(和社会)影响评估(ESIA)取决于项目的感知风险,其中 "红"、"红-黄"、"红-绿 "和高风险的 "黄色"项目应取得基于国际最佳实践的独立环境和社会影响评估。

4.设定有区别的条款,例如减少 "红-绿 "和 "绿 "项目的融资成本和审批时间。

5.金融机构必须要求客户建立环境和社会管理系统 (ESMS),以确保实施和报告相关缓解措施。

6.金融机构为当地居民和非政府组织提供申诉补救机制,使其在整个项目阶段都能方便地通过这些机制向金融机构预警。

7.投资协议合同使用补充承诺条款,促使金融机构与客户一道严格执行环境绩效和管理标准。

8.公开披露和报告环境表现。

9.加快环境绩效报告方面国际合作。

除了《绿色发展指南》之外,中国环境与发展国际合作委员会(CCICED,简称“国合会”)相关专题政策研究也同样在“一带一路”国家和绿色金融的方面有所贡献。新的《指引》遵循了该机构提出的许多建议。并明确要求中国企业考虑国际倡议的要求,如联合国气候变化框架公约下的《巴黎协定》、联合国可持续发展目标(SDG)、生物多样性公约(CBD)和绿色投资原则(GIP)。它还明确指出,"如果东道国缺乏相关法律法规,或者环保标准过低,鼓励企业采用国际组织或多边机构通行标准或中国标准开展投资合作活动”。具体来说,它要求企业在环境影响评估和环境与社会尽职调查中遵循国际通用做法。通常情况下,国际金融机构有不同的环境与社会审查程序。例如,国际金融公司的环境和社会绩效标准可以成为中国企业参照的国际通用做法之一。

图1:与中国海外投资和融资相关的绿色指南演变:从 "东道国原则 "到 "国际/中国标准"(来源:Nedopil, Christoph(即将出版):"绿色金融软实力:中国'一带一路'倡议的(特殊)案例",《环境政策与治理》)

注:NDRC 为中华人民共和国国家发展和改革委员会;MOFCOM 为中华人民共和国商务部;MEE 为中华人民共和国生态环境部;MOFA 为中华人民共和国外交部;PBOC 为中国人民银行;CBIRC为中国银行保险监督管理委员会;

由于篇幅限制,没有标明所有的发布政府机构,例如,2020年《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》系生态环境部、发展改革委、人民银行、银保监会、证监会共同发布

(三)为污染治理、气候变化和生物多样性做出积极贡献

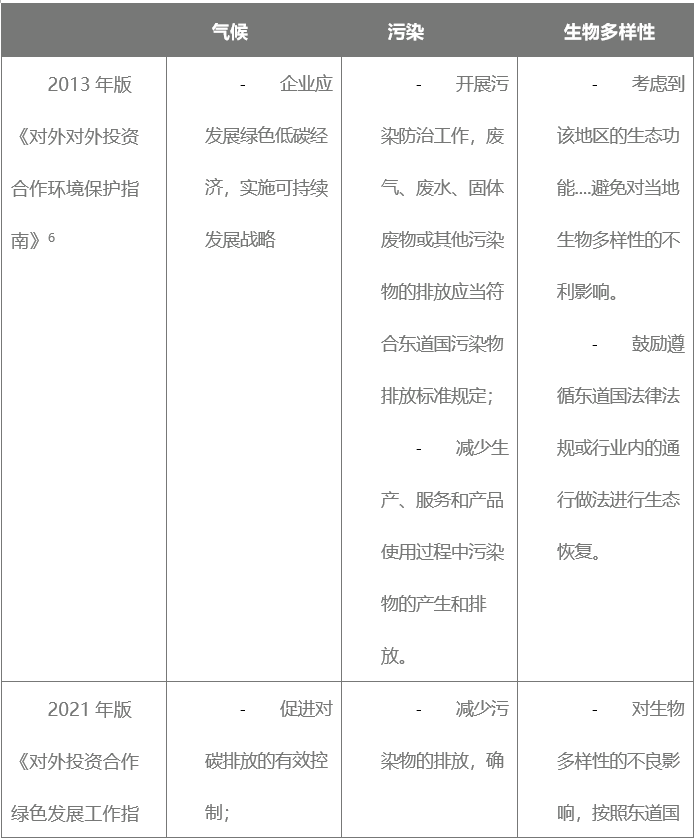

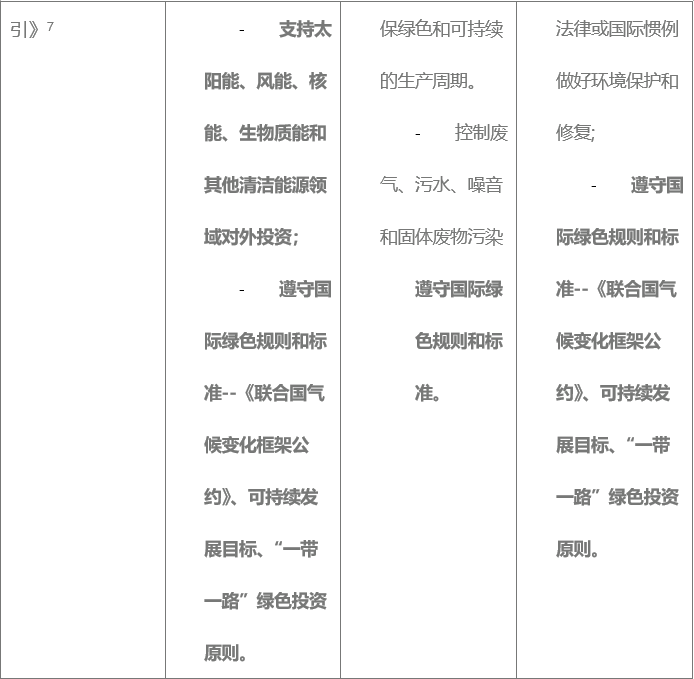

该《指引》可以说是2013年《对外投资合作环境保护指南》的升级版。我们可以显著地发现政策重点已经从满足东道国最低限度的污染防治标准转向促进 "绿色发展理念"。在气候、污染和生物多样性这三个方面,《指引》进行了多处改进。例如,加入了具体的对应对气候变化有积极影响力的措施(如,支持海外清洁能源投资)。此外,《指引》要求中国企业根据东道国法律或国际惯例,"对生物多样性的不良影响,进行生态环境保护和修复"。而在2013年版本中仅使用了“鼓励企业根据东道国法律法规要求或者行业通行做法,做好生态修复“等词句,亦旨在符合东道国相关法律法规。这一进展是建立在两个版本发布中间数年的一些政策(如《2020年气候融资指南》)之上的。最后,《指引》广泛地关注了污染防控的各个方面,提倡控制废气、废水、噪音和固体废弃物的排放,加强废物综合再利用等。表1比较了两份文件在气候、污染和生物多样性方面的内容 (加粗文字为进步的积极措施)。

表 1:2013年《对外投资合作环境保护指南》与2021年《对外投资合作绿色发展工作指引》在气候、污染及生物多样性方面的比较

四、针对下一步的建议

为推动绿色“一带一路”建设和绿色海外项目发展,我们将此文件视为重要的绿色里程碑。但未来,仍可从以下几方面入手,以充分发挥《指引》在引导对外绿色投资中的作用。

一是中国企业(项目开发商、投资者)应以本工作指引作为基准,进一步推动绿色发展,将环境与社会考量贯穿于投资决策和项目的全生命周期。例如,在实践中,中国企业应聘请独立的环境与社会影响评价(ESIA)顾问,并根据国际金融公司的绩效标准等进行严格的环境与社会影响评价。评估过程中,企业必须尽早与当地利益相关者,尤其是当地原住民社区,进行深入的协商。为解决环境与社会影响评价中标记的问题,项目开发商应开发并维护环境和社会管理系统。

二是中国金融机构(商业银行、国开行、进出口银行和中国信保)应根据赤道原则[8](针对商业银行)或经合组织“通用方法“[9](针对出口信贷机构(ECA)制定自己的环境和社会政策,这两者均基于国际金融公司的绩效标准以及绿色投资原则 (GIP)。为更好地引导“一带一路”投融资,中国金融机构可以遵循“交通灯”分类法。这是一个两级分类法,根据“一带一路”项目的环境影响将其分为三类。金融机构还应要求透明的申诉机制和金融协议中的相关契约(《绿色发展指南》——建议 6)。

三是监管机构和金融机构应根据环境标准(如煤炭)制定排除清单,并根据《绿色发展指南》的“交通灯“分类法制定项目绿/黄/红分类。

四是为探索绿色“一带一路”新机遇,中国政府可以提供知识共享和能力建设,例如,通过与多边开发银行和其他国际组织的合作,帮助其他“一带一路”国家制定可持续发展路线图。

五是为激励落实《指引》,中国政府机构和金融机构(包括保险公司)应根据《绿色发展指南》建议 4,对绿色项目提供财政和行政奖励,对非绿色项目采取抑制措施( “区别对待”)。

六是政策制定者应就气候和自然积极措施方面为投资者和金融从业者提供更具体的指导(当前的指导方针是针对企业的)。

参考文献:

[1]商务部、生态环境部, “商务部 生态环境部关于印发《对外投资合作绿色发展工作指引》的通知,” 162021, http://images.mofcom.gov.cn/hzs/202107/20210716144040753.pdf.

[2]Christoph NEDOPIL et al., “《“一带一路”项目绿色发展指南》基线研究报告,” 2020, http://www.brigc.net/zcyj/yjkt/202011/P020201129764444388352.pd

[3]联合国气候变化框架公约(UNFCCC)和 生物多样性公约(CBD)都是国际条约

[4]商务部 环境保护部, “商务部 环境保护部关于印发《对外投资合作环境保护指南》的通知,”2013-02-18, http://www.mofcom.gov.cn/article/b/bf/201302/20130200039930.shtml

[5]Christoph NEDOPILWANG, “Interpretation of the ‘Guidance on Promoting Investment and Financing toAddress Climate Change’ for the Belt and Road Initiative (BRI),” October 27,2020,https://green-bri.org/interpretation-of-the-guidance-on-promoting-investment-and-financing-to-address-climate-change-for-the-belt-and-road-initiative-bri/.

[6]商务部 环境保护部, “商务部 环境保护部关于印发《对外投资合作环境保护指南》的通知,”2013-02-18, http://www.mofcom.gov.cn/article/b/bf/201302/20130200039930.shtml

[7]商务部、生态环境部, “商务部 生态环境部关于印发《对外投资合作绿色发展工作指引》的通知,” 162021, http://images.mofcom.gov.cn/hzs/202107/20210716144040753.pdf.

[8]“The EquatorPrinciples,” July 2021,https://equator-principles.com/wp-content/uploads/2021/02/The-Equator-Principles-July-2020.pdf.

[9]OECD, “Recommendationof the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits andEnvironmental and Social Due Diligence (The ‘Common Approaches’),” 2016,https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=tad/ecg(2016)3.

作者:

王珂礼(Christoph Nedopil Wang)中央财经大学绿色金融国际研究院绿色“一带一路”中心主任

汤盈之 中央财经大学绿色金融国际研究院研究员

翻译:

张孟岩 中央财经大学绿色金融国际研究院科研助理

岳锦宜 中央财经大学绿色金融国际研究院科研助理

原创声明:

如需转载、引用本文观点,请注明出处为“中央财经大学绿色金融国际研究院”。

- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!